慶良間諸島は今なお胸に

- おおしろ

- 2018年12月18日

- 読了時間: 2分

——色彩の所有権は、やはり自然にあると思う。

そんな言葉が脳裏をよぎる島々が、那覇の泊港からフェリーで1時間ほどの場所にある。

慶良間諸島だ。

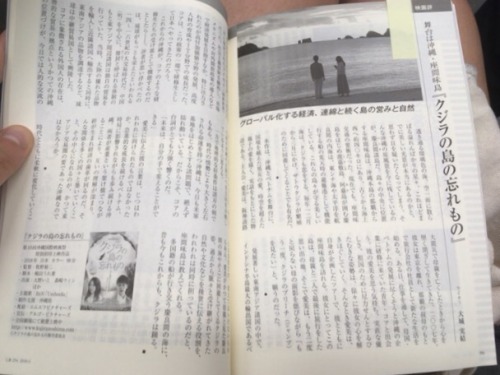

そのなかの座間味島について、先月、日本離島センターの季刊「しま」にて書かせていただく機会があった。2018年9月に発売した255号に掲載いただいたので、ぜひお手にとっていただけますとこれ幸い。

座間味島を舞台にした邦画「クジラの島の忘れもの」について論評だった。映画を視聴し、まず行ったことは遙か昔に書いた日記を掘り出す作業だった。当時8歳の私は、那覇に住む親族らと慶良間諸島へ訪島したのだった。記憶の輪郭線なんてどこかに霧散してしまった。そりゃあそうだ、十数年前の出来事なのだから。けれど淡い水彩を幾重にも艶やかに重ねた絵画のような風景が、島の名前を聞いた瞬間に蘇ってきた。

絵日記と当時の写真を実家から掘り出し、丁寧に記憶の蓋の埃を払った。

下記はその際に書き上げた雑記だ。本誌には決して載ることのないただの手記なのである。

「なんて果てしない、どうしようもない場所へ連れられてきたのだろう…」と動揺した。こどもでしたもの。那覇の泊港を離れ、白波とともに群青の海を進むフェリー。次第に小さくなる本島、波とともに跳ねるトビウオ。見たことのない世界に、震えを隠せなかった。どきどきしすぎて、少しだけ怖かった。

そんな島での夜のことだった。

「星が! 綺麗だよ!!」

馬鹿言え、と思った。渋々手を引かれるまま、外へ踏み出した。その瞬間、ぬるっと闇が全身を絡みついてきた。

そう、私はこの日初めて本当の闇と星空を知ったのであった。

最初は何も訳がわからなかった。そこにありえない数の星が散らばっているのだ。そして手をつないでいる母親の顔さえ見ることができないほど、濃密な闇であたりが充満しているのだ。怖いというよりも柔らかかった。そしてやさしい闇だと、感じた。

星空は不思議なもので、想像を絶するほど遠いのにすぐそこにあるように感じる。何億光年、光と時間が絡みついていることさえ理解できなかった当時の私は、すぐそこにあるのではないかと錯覚していたほどだ。

あの時はあんぐり口を開けることしかできなかった。

私の短い人生において、失われてしまった記憶はごまんとある。それでも、あの日の星空を忘れることはできない。

時は経ち、いつしか私は貧乏学生をやりながら自転車で旅に出るようになった。結局ひとり旅に落ち着いてしまった。だから一人で夜を越えることも日常へと化した。それでも親類と息を飲んだ夜空の日を忘れることはない。それは確かに慶良間諸島だった。

コメント